実録・戦後放送史 第63回

「辻委員長の総括説明③」

第1部 放送民主化の夜明け(昭和25年)

衆議院本会議における辻寛一電気通信委員長の締めくくり総括説明は続く。

しかして、日本放送協会の放送事業と、一般民間の放送事業とを、放送法案の規定により比較検討いたしまするに、前者は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的といたし、場合によっては政府の命令を受けて国際放送も行う任務を持っておりまする関係上、中波受信機を設置した者から受信料を徴収する権利を有するほか、放送債券の発行、所得税及び法人税の免除、土地収用法の適用等各種の特権を付与されておりますが、その反面、電波監理委員会による一般的監督のほか、会計につき会計検査院の検査を受け、さらに収支予算、事業計画、資金計画、放送設備の譲渡等につき、政府機関を経て国会の承認もしくは同意を得ることを必要とし、業務報告書並びに貸借対照表その他の計算書類を政府を経由して国会へ提出する等厳重なる国家監督に服する義務を負うております。

また協会が徴収する受信料は国会がこれを定めまするほか、協会は他人の営業に関する広告の放送を行うことを禁ぜられておるのであります。

これに反し、一般民間放送事業におきましては、その経費は主として広告放送による収入によってまかなわれる建前になっておるのでありまして、協会に与えられているような特権もほとんどないかわりに、協会が受けているような監督も制約もなく、免許条件の範囲内でもっとも自由闊達にその事業を経営し得ることになっておるのであります。

ここに留意すべきは、元来放送事業は、新聞とともに、あるいはそれ以上に近代における強力な宣伝の具でありまして、その社会民心に与える政治、文化、経済上の影響は、よきにせよ、あしきにせよ、すこぶる強力なるものがあるのであります。

加うるにこの事業は、協会放送たると民間放送たるとを問わず、ひとしく元来国民全体のものである電波の利用によって成り立つものであり、電波はその本来の性質よりいたしまして、地域的にはきわめて限られた数しか使用し得ないものでありまする関係上、これが使用の免許を受けることは、それ自体国家よりする大きな特権の付与であります。

従って協会放送と民間放送との間には前に申し述べたような差別は存しまするものの、双方ともひとしく高度の公共性を要求される事業でありまして、これが経営の、いずれの場合も公共の福祉に適合するようになされなければなりません。

この精神を明らかにするため、放送法案は、その第一条に、放送が国民に最大限に普及されること、放送の不偏不党、真実及び自律を保障すること、放送が健全なる民主主義の発達に資するようにすることの三大原則を掲げて、この法案の目的を明らかにしておるのであります。 (第64回に続く)

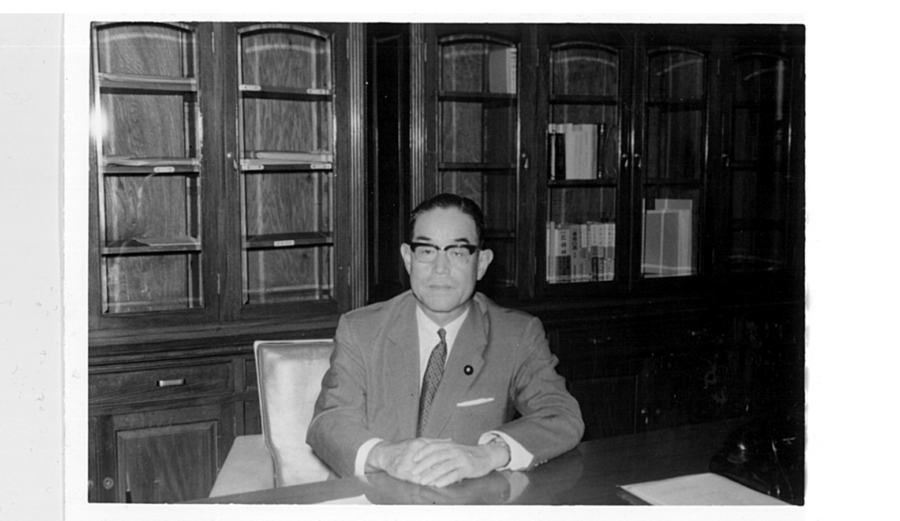

参議院では新谷寅三郎氏が法案制定に努力した

阿川 秀雄

阿川 秀雄

1917年(大正6年)~2005年(平成17年)

昭和11年早稲田大学中退、同年3月、時事新報社入社、以後、中国新聞社、毎日新聞社等を経て通信文化新報編集局次長。昭和25年5月電波タイムス社創立。

本企画をご覧いただいた皆様からの

感想をお待ちしております!

下記メールアドレスまでお送りください。